生产计划是企业的大脑,生产计划制定您做对了吗?

生产计划是企业的大脑,企业内所有经营管理活动都离不开生产计划。生产计划管理得当,企业的运转效率就高;反之,企业的经营效率就非常低下。笔者曾经为一家生产手术用的剪刀、钳子等产品的医疗器械企业服务时,通过详细调研发现,该企业的产品生产周期居然长达14个月,而企业所有人员却对此一无所知,当这一调查结果在企业内进行发布时,企业所有管理者都惊呆了,他们怎么也想不明白,这么简单的产品,居然生产周期长达14个月。当我们将详细调研数据、资料展现在他们面前时,他们才如梦初醒。当然,也因为有这么长的生产周期,该企业在年销售额约为4亿元人民币左右的情况下,库存金额(包括成品、半成品)居然高达8000多万,着实惊人。这样的案例比比皆是。那么为什么会造成这样的结果,再深入研究后发现,这些企业存在同样的问题,那就是企业生产计划管理非常薄弱,甚至混乱,从而造就了企业生产周期长,库存金额高居不下。

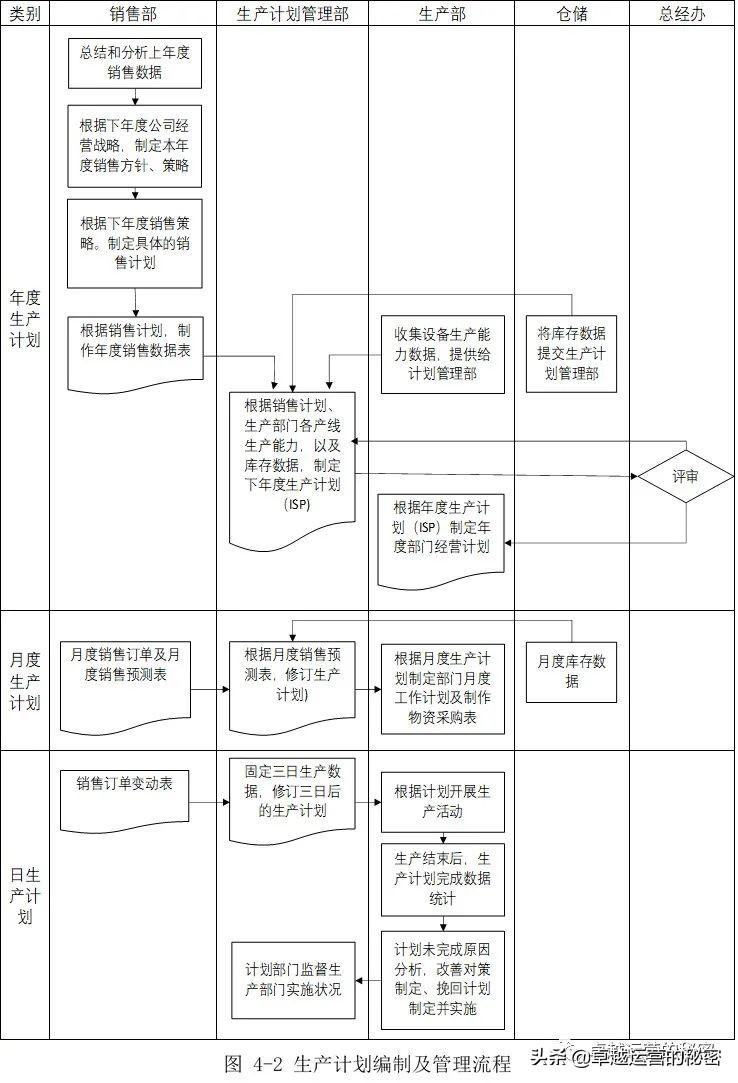

生产计划管理包括生产计划的制作、管控等,具体内容如图4-2所示。下面我就一步步为大家讲解,在讲解的过程中,穿插一些优秀企业案例进行说明,以期让大家明白各管理内容间的逻辑关系和具体管理方法。

上篇文章已经叙述了销售预测的方法,那么本篇直接从计划编制开始谈起。

01

—

收集产能信息

在制定生产计划前,必须先要了解生产部门的具体生产能力。生产能力的测算应由生产部门进行测算(具体测算方法将在生产管理篇中进行说明,本文直接引用结果),并报公司相应管理人员审核后提报至生产计划管理部门,如表4-4案例所示。

02

—

生产计划制定

a、制定ISP

生产计划制定有两种思维模式:

第一种思维模式:就是先生产,再销售,然后再确认剩余库存。这种方式一般称之为PSI,即Produce生产——Sale销售——Inthe library在库。这种方式在早期企业应用比较广泛。先生产产品,有了产品之后再进行销售,销售后未售出部分形成库存。这种生产方式大家也称之为推动式生产方式(Push生产方式)。

在之前企业竞争不充分的情况下,尤其是在二次世界大战之后,市场物资和产品比较匮乏的状态下,企业只要能生产出产品,基本上就能销售出去的状况下,这种生产组织方式对企业的经营影响不大。但是随着社会的发展,市场竞争越来越充分,市场处于高度竞争状况下,市场变幻莫测,可能今天卖的很好的产品,明天就有可能被其它产品所替代,因此生产出的产品未必就能销售出去。所以这种生产组织方式势必会造成企业大量剩余库存,甚至导致企业的经营状况恶化,给企业经营造成极大的负担。

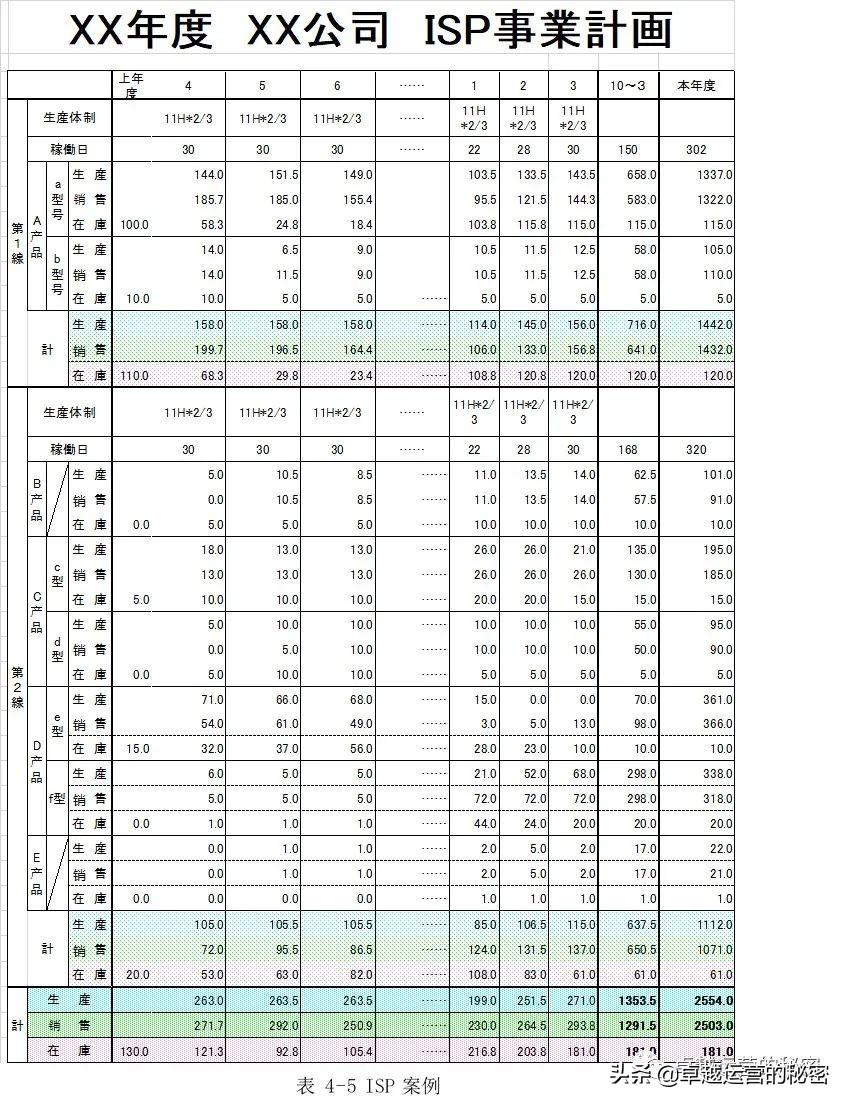

因此,为了防止经营风险,人们开始考虑如何降低库存,尤其是精益生产管理方式出现后,各企业主更是追求零库存的管理方式,出现了拉动式生产方式(Pull生产方式),这就是第二种思维模式:即先销售库存产品,再根据市场需求量进行生产,极大程度的减少库存量。相对于这种生产方式,计划管理方式也就进行了相应的改变,改变成了先确认在库,再确认销售量,用销售量减去库存量即是需要的生产量,这种生产方式称之为ISP。因此在制定生产计划之前,还需要先排查库存状况,然后再根据销售预测量来确定生产量,最终形成ISP,如表4-5所示。

这里要注意的是,ISP计划一定要分解到具体的月份。

b、制定生产计划

ISP计划中的生产量是每个月的生产总量,一般是用于年度事业计划制定以及月度使用物料的预测及购买。那么ISP计划能直接用作生产计划吗?有些企业直接采用月度预测总量进行生产,这样生产时一方面哪些产品什么时间交付不清楚,只能由销售部门不断提醒和跟催,跟催的结果就是造成不断的生产插单,使得生产过程非常不均衡不顺稳,造成生产混乱,同时也会造成半成品库存高居不下;另一方面,这样生产,每天到底应该生产多少,完全由生产部门制定,生产量是否合适?是否合理并不清楚。所以不建议直接采用月度生产总量作为生产计划量,而是要再制定具体的每日生产计划量。这样做有两方面的好处,一方面让生产部门切实做到按计划生产,这样就不能造成生产过多或者过少的浪费;另外一方面是要给生产部门一定的压力,确保生产过程中按照节拍进行生产。讲到这里可能有人会说,我们的生产能力大,慢慢生产也没有关系,反正都会完成任务,干嘛要那么快的生产呢?如果一旦这么做,大家将会养成不遵守生产节拍生产,导致生产效率低下,形成极大的浪费。所以,无论每天的计划是多少,都要按照计划完成的具体时间和固定的节拍去完成。

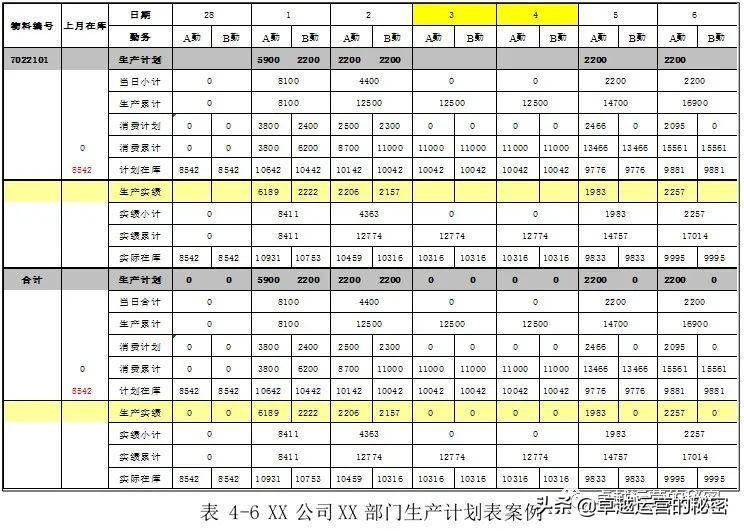

每日生产计划量应根据销售订单的完成日期以及各部门各产线的产能进行精确计算,计算后形成每日的具体生产计划,如表4-6所示。